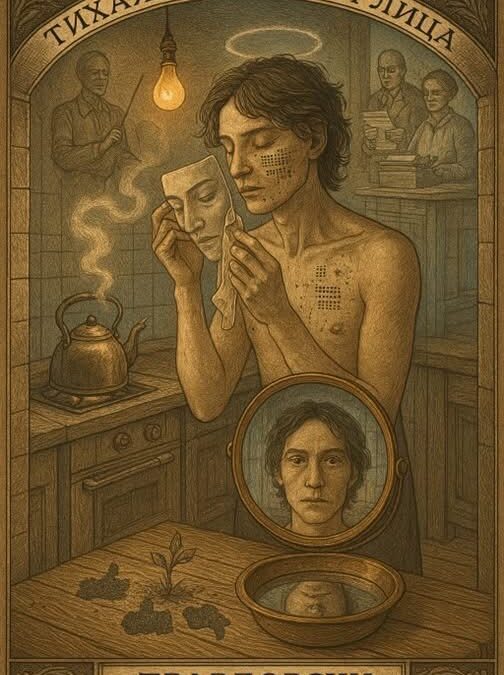

Быть собой – это моя самая тихая и самая громкая революция одновременно: без баррикад, но с переворотом внутри грудной клетки. С детства меня учили репертуару приличий: не шуметь, не дёргаться, не светить своими странностями. И вот я просыпаюсь взрослым человеком, а грим не смывается. Клей театральных масок стал как эпоксидка на коже, и я вдруг ловлю себя на том, что разговариваю голосами роли, а не своим.

Внутри целый ансамбль:

внутренний надсмотрщик стучит указкой по доске – сиди ровно;

бухгалтер вины шуршит квитанциями – ты должен;

пресс-секретарь репутации печатает заявление – мы всегда оставались в рамках.

Я слушаю и понимаю: ребята, вы молодцы, но это мой спектакль, и, кажется, я больше не хочу играть чужими масками.

Смешно, но правда колется: кем бы я ни притворялся, ангелом с идеально выглаженными крыльями или лосем, бодро идущим против течения, всё равно найдётся хор оценщиков. Сосед сверху уже отстучал туфлями своё мнение, тётя из семейного чата поставила диагноз без лицензии, начальник измерил мою душу KPI-линейкой. И тогда я сажусь с собой за кухонный стол, чайник пыхтит, как старый локомотив, чашка тёплая, ладонь об неё узнаёт мир заново, и спрашиваю: если они будут говорить при любом раскладе, зачем мне продолжать носить перчатки, которые жмут? Зачем писать чужую биографию своим почерком?

Принятие себя – это не глянцевый лозунг про идеальность. Это когда я рассматриваю свои шрамы как QR-коды пройденных уровней и не пытаюсь отсканировать их фильтром «безупречно». Это когда вспоминаю все нелепые падения, как я однажды вышел выступать, а микрофон решил читать молитву из фидбэка, и всё равно улыбаюсь, потому что звук треска и фона оказался моим учителем ритма. Для визуалов: это как разглядеть зерно на старой плёнке и понять, что именно оно делает кадр живым. Для кинестетиков: это ощущение, когда маска уже не прилипает к лицу, а воздух наконец касается кожи, и ты понимаешь, вот так пахнет свобода, слегка пыльно, как в храме, где только что погасли свечи, и немного по-домашнему, как свежее тесто под полотенцем.

Мир не слишком заинтересован в том, чтобы во мне просыпалась эта сила. Потому что, когда она просыпается, выключается дистанционное управление чувством вины. Сбивается сигнал, и вдруг больше не работает кнопка «стыд». Религии спорят тысячелетиями, философы полощут понятия в холодной воде разума, эзотерики перетягивают одеяло символов, а я тем временем полирую свой внутренний медный таз, как суфий: он не станет другим, но я в нём яснее отражусь. Бог, если он любит разнообразие, не штампует клонов на конвейере, у Него вкусы шире, чем у алгоритмов рекомендаций. И если уж меня придумали отдельной нотой, почему я всё время стараюсь звучать как общий хор в салатнице из пластика?

История нас учила строить костры под непохожих, а современность складывать костры из лайков и дизлайков, и это, честно, почти одно и то же по температуре для нервной системы. Вчера инквизиция, сегодня коммент-секция, завтра, не удивлюсь, на входе в рай – Face ID: доступ разрешён только тем, у кого лицо совпадает с внутренним. И я сижу и настраиваю резкость: чуть меньше угождать, чуть больше слышать, как внутри щёлкают реле моего настоящего «да» и честного «нет». Слышу? Слышится как чёткий щелчок выключателя где-то под грудиной, и лампа загорается не белым светом больницы, а тёплым, кухонным, в котором видны крошки, но именно они напоминают, что здесь живут.

Иногда мой внутренний менеджер проектов требует план: стратегия самости на квартал, метрики искренности, дедлайны по смелости. Я улыбаюсь и даю ему простую задачу: каждое утро перед зеркалом произносить не мантру превосходства, а короткую честность. Без кавычек, без спецэффектов. Я стою перед своим отражением, вижу, как ресницы делают тень, как на коже играют пиксели света, и говорю себе человеческим голосом: таков я, и этого достаточно, чтобы начать день. Не чтобы всех поразить, не чтобы выиграть тендер на любовь мира, а чтобы не вырождаться в чью-то копию с серией и номером.

Быт подтягивается сюда же, без приглашения. В магазине я выбираю не «как у них», а «что подходит мне», и внезапно булка хлеба становится актом богословия: пресный страх или закваска свободы? В автобусе я уступаю место не из страха быть осуждённым, а потому что тело знает такт другому телу, и в этот момент руки говорят на языке древних: передай. В переписке с близкими я отвечаю медленнее, но отвечаю собой, а не пресс-службой. Лёгкая абсурдность спасает от пафоса: да, иногда я путал путь и путёвку, дисциплину и дрессировку, молитву и пароль. Но именно эти путаницы показывали, где я настоящий, потому что в узле всегда чувствуешь, как тянет.

Если мне говорят: «ты не вписываешься», я киваю. Конечно, не вписываюсь. Я и не шрифт. Кому-то я буду, как острый перец в борще, любовь на любителя. Это не мой дефект, а чья-то диета. Я не обязан растворяться в безвкусном, чтобы всем было не жгуче. На рынке душ всегда найдётся покупатель на оригинал, даже если толпа берёт реплики оптом.

Я всё ещё торгуюсь с собой: сколько честности вынести наружу, чтобы не превратить свободу в хулиганство? И всякий раз вспоминаю простое: свобода – это не крик на площади, это лёгкий вдох без мундштука чужого мнения. Это когда идёшь по коридору офиса и ступни слышат, как пол отзывается на каждый шаг своим деревянным басом, и ты чувствуешь право оставить за собой не след инструкции, а след присутствия. Это когда слышишь собственный смех не как нарушение тишины, а как подтверждение, что внутри ещё не сдались.

В какой-то момент я перестаю путать смирение с самонаказанием. Смирение – это принять свою форму сосуда и перестать пытаться быть чайником, если ты больше про кувшин. А потом уже наливать. И если кто-то морщится от того, что мой напиток не по их рецепту, я не спорю. Я просто наливаю тем, кто действительно хочет пить. Остальные могут пройти мимо, у них свои источники и свои жажды.

И да, мир так устроен, что мнения всегда будут сыпаться, как пепел с неба в остывающем городе. Но я не обязан жить под зонтом чужого прогноза. У меня есть собственная погода, и в ней возможны ясные дожди – такие, после которых видно дальше. Я не идеально настроенный инструмент, но я, свой инструмент. А это достаточно, чтобы сыграть мелодию, ради которой мне вообще дали слух, глаза и кожу.

*****

Это я на своей утренней сцене без суфлёра. Запотевшее зеркало – это тёплая память о вчерашних ролях: дышу, и проступает сегодняшний контур. Кухня мой домашний храм: вместо кадила чайник, вместо хора его шипение. Пальцы снимают прозрачные маски; под ними шрамы-QR и созвездия – коды доступа к эпизодам, где я падал, боялся и шёл. Для глаз светлые линии, для ушей щёлканье фиксаторов, для тела мягкое жжение правды.

Пар складывается в нимб, чтобы не просить чужой санкции на святость. Святость – это внимание к кипению воды, к тёплому басу пола, к запаху хлебной крошки и лёгкого пепла. Свобода шевелится тихо, как тесто под полотенцем. На стене бледные тени внутреннего совета: учитель с указкой, бухгалтер вины, пресс-секретарь репутации. Но их нити уже перерезаны. Они не враги, просто смена закончилась. Спасибо, свободны.

На столе пепел в форме лайков/дизлайков – цифровой костёр, где мы поджаривали смелость. Из пепла упрямо растёт зелёный росток: не по регламенту, а по необходимости. Мир предлагает швабру и норму, я выбираю лейку и паузу. Босые ноги напоминают: я не приложение, а тело. Опора начинается снизу, а не с лозунга; слушай подошвами – аргументов против гонки хватит без презентаций.

Медный таз показывает не грим, а лицо присутствия. Спокойный взгляд не отчёт и не вызов; договор с собой подписывается глазами. Свет двойной: тёплый янтарь лампы для несовершенств и холодная голубизна рассвета для ясности – две школы, наконец варящие общий суп. Пылинки в луче – маленькие доказательства существования; не вытираю, пусть танцуют.

Просто: я возвращаю управление после долгой аренды. Шрамы читаются лучше дипломов, лайки теплее в компосте, чем в ленте. Святость пахнет чаем, свобода свежим хлебом и слегка дымком от вчера. И если кому-то не по вкусу мой рецепт утра, у них право не завтракать у меня. У меня право готовить по вкусу совести, а не по меню мнений.